第一日

平成24年7月10日(火)

第一番札所

誦経山四萬部寺

第二番札所

五香駅7時30分・新八柱~武蔵浦和~大宮~高崎~熊谷~和銅黒谷 11時30分到着

始めなければ始まらない!

出かける前に路線情報をDownloadしたのに、最初からドジ・・・

五香駅を7時出発なのに乗車したのは7時半、武蔵野線で武蔵浦和に行き、乗り換えて大宮に到着。

新幹線乗車券を買おうとしたら、Suicaは使えない。

新幹線ホームに出たら、丁度電車が来たので乗ったら、高崎まで連れ行かれた。

戻ろうとホームで待っていたら、駅員に言われた!

今度間違えたらちゃんと乗車券を買って貰いますよ!

上りホームに行ったら、熊谷停車の車両がなかなか来ない。

熊谷駅で秩父鉄道に乗ろうとしたら、Suicaはが使えない。財布を出して乗車券を買おうとしたら、小銭がない。

両替して、漸くキップが買えた。

この頃の熱帯夜で夜が眠れない。日中に眠くなる。電車の中は適度の振動と適度の気温で、睡魔が襲う。ついつい居眠り!隣席の子供が、“おじちゃんもうじき黒谷に着くよ!”

途次

単線だが、駅近辺は複線で引き込み線もある。

車両は二輌編成で銀色の車体。

何故今日なのか!

始めなければ始まらない!

6月7月と暑かった!

此から更に暑くなることは必定!

秋の前に実行するなら、今日を措いて他にはない!

7月10日は年に一度の観音様の御利益日だそうだ!

お願いをすることがある!

ホームに建つ真新しい案内板

“おおのはら”の先は終点「三峰口」

“みなの”の先は始点「熊谷」

何れの時にか!三峰口まで乗って、三峯山へ行ってみよう!

リックを降ろし着替えを為し

重いカメラを肩に提げ、さあ出発だ!

和銅黒谷駅を出て、二丁程で国道に出る。

右折れし測道を只管歩く。

暫く歩くと右側に「和銅鉱泉」の看板がある。下り坂の奥を覗くと、其れらしい建物が見える。何れは立ち寄ろう!

亦暫く歩くと駐車場付きの大きな和菓子屋

(和菓子粟助)が有る。中を覗き店員に尋ねると、食堂も営業している由。兎に角咽が渇いた!

テーブルに着き、お冷やを数杯所望する。

食べ過ぎに注意しているので、“レデイスセット”を注文する。

この頃・・・、ご年配のお客さんで“レデイスセット”を注文する人が時折居るのですよ!とは店員の弁。

店員に四万部寺は何処!と聞くと、遠くに見えるラーメン屋の看板を指さして、あそこを左に折れれば、もう近いですよ!

スポーツ飲料瓶を四本買い、三本をリックに入れ一本を手に持って、飲み飲み歩く。

国道を更に進むと三叉路の角にラーメン屋がある。駅を出て此処まで半里近く歩いたが、和菓子屋の他に商店は無かった。

三叉路角に標識があったので、測道付きの広い路を左に折れる。少し進むと自動販売機が有ったので、ジュースを買ってその場で一気に呑んだ。

炎天下をトボトボ歩いていると、道端で作業をしていた初老の夫婦から、「ご苦労様!」と声を掛けられる。「年寄りの暇つぶしですよ!」と返事をする。

十丁ほど歩くと四万部寺への道しるべがある。左に折れて更に進む。地図で見ると差ほどの距離ではないが、炎天下の独りぼっちは、矢鱈に遠い。

住宅地・農地・灌木地は続く

広い道より脇道に折れると駐車場裏手に出る

道案内に沿って歩いていたら、左側に石灯籠が有る参道らしき路に出会う。恐らく此処を進めば四萬部寺に出るだろう!

路を左に折れて、石灯籠のある路へ歩を進めた。

暫くすると大型バスが駐まれる大きな駐車場が眼前に現れた。

左に折れずに真っ直ぐ進めば、この駐車場に出ただろう・・・・

左脇の坂道を進むと本堂の裏手に出た。

石碑の前に腰を下ろした。

否、実のところ腰が落ちた!

汗がドッと出た!

瓶に残っていたスポーツドリンクを一気に飲んだ

四万部寺写真

四万部寺本堂 右手に講堂 その手前に社務所

何しろ7月10日は観音様の御利益日と聞いたから、・・・・・

合掌し一礼 お賽銭を投げ、紐を引いてカランカランと鳴らし、お願い事をした。

社務所には、巡礼の支度品が一通り置かれていた。

先ずは格好を付けよう!

半袖の笈摺を一着

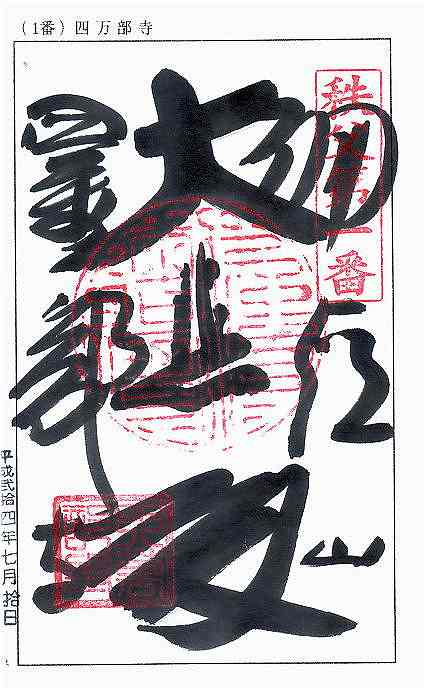

納経帳は参拝の証拠品で、印が増えるのが楽しみの一つ

現地での地図は現状に即していて読みやすい

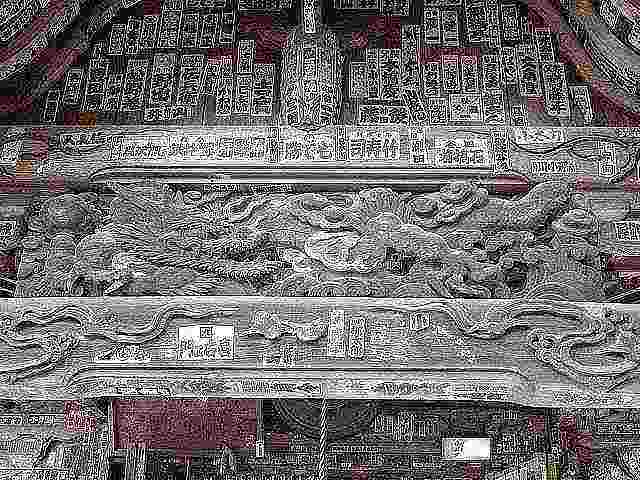

靴を脱ぎ、本堂内の観音像を仰ぎ見て匠の技に驚嘆!

此処が正門!私は裏口から入って表門から出た!

此処が正門!

著者は裏から入って、表門から出るのか??

【屁理屈】この建物も石の階段も瓦一枚までも全て尺貫法。暗算で六進法と三角関数を駆使し、設計施工されているのだ!

現代のメートル法は万国共通だが、電卓がなければ、どうにも成らない!

十進法が万能なのか

電卓の心臓は二進法

六進法は利便性に優れているが、消え去る運命にある。

第一番 誦経山四万部寺

埼玉県秩父市大字栃谷418

宗派=曹洞宗

札所本尊=聖観音

中興開山=幻通上人

開創年代=不詳

秩父巡礼の札所は、西国巡礼や坂東巡礼の札所のような大寺院ではなく、小規模の観音堂が大半である。第一番札所の四万部寺も、格式ばったところがなく、気負いなく巡礼を始めることができる。

行基菩薩が当地に巡錫して、聖観音を安置したのが最初と伝えられる。時を経て永延二年

(988)、金色の翼の霊鳥によってもたらされた観音のお告げにより、播磨国書写山円教寺の性空上人が、四万部の経典を読誦した。上人が寛弘四年

(1007)三月十三日に没した後、その遺命にしたがって、弟子の幻通が当地に赴いて堂宇を建立し、供養塚を築いたという。当初は、現在地より東北に位置する四万部山の東面中腹に、観音が祀られたと思われる。長享二年

(1488)当時は第二十四番札所となっていたが、江戸開府にともなう番付変更に際して、江戸より飯能を経て最初に打つことができる札所として、第一番となった。大宮郷の広見寺の端山守的

(1555年寂)によって、曹洞宗の妙音寺が創建されると、元禄十年(1697)その境内に観音堂を建立し、札所本尊を引き込んでいる。妙音寺の本尊は地蔵菩薩だったが、後に札所本尊の聖観音を本尊とした。さらに近年、寺号を四万部寺に改名することによって、名実ともに別当寺が札所となった。

簡素な山門を入った境内には、観音堂をはじめとして、八角輪蔵を中央に置く特殊な造りの施食殿など、第一番札所としての寺観が整っている。

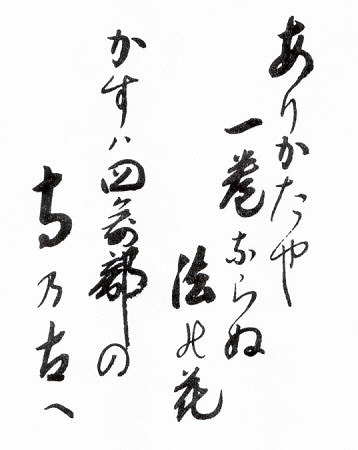

ありがたや

ひとまきならぬ

のりのはら

かずはしまぶの

てらのいにしえ

秩父三十四観音板東三十三観音四国八十八霊場七福神先頭へ戻る八百万の神々仏教神道キリスト教ユダヤ教イスラム教

秩父三十四観音巡礼板東三十三観音巡礼四国八十八霊場巡礼日本全国神社礼拝

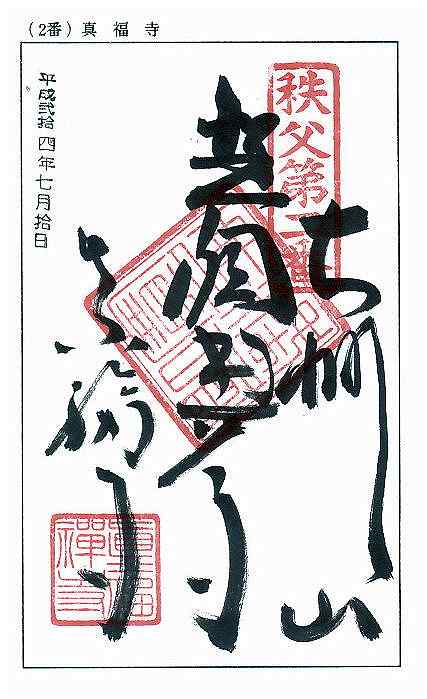

二番 眞福寺

朱印のお寺は光明寺

二番真福寺への路巡を尋ねる。

正門を出て、前の道路を横切って、旅籠の角を右に折れ、川を渡り、左端の小さな廟の手前の角を右に折れ、広い道路を横切って、後は道標に沿ってゆけば、到着します!

確かに旅籠の看板がある。営業しているのかな?保存された旧跡なのかな?

旧跡のような気がした。

道案内 前もって読んだ案内書に道中の道しるべがある!と書いてあった

案内書に、順路標識が整備されている!と書かれていたが、石の標識は古いものだろう。木製の標識は現代の物だろう。

此を見て、これから先の道程に少し安心した。

途中の民家

民家の庭先で幼児がビニールプールに入っていた。

“おじちゃん!暑いから一緒に入ろうよ!”

“有り難う!お爺ちゃんは、入っていられないんだ!”

“お兄ちゃん!良かったね!”

旁らで若い母親が笑みを浮かべていた。

路は徐々に人家から離れ、人の気配から遠ざかる。

鳥の声と

風の音と

草木の息吹と

群を離れた“ひと”は、何と小さな存在なのか!

年寄りの熱射病の話は枚挙に暇がない

リックの中の飲料水を数える

あと何本残っていたっけ!

車も来ない

人も来ない

あとどれ程で到着できるんだ!

背伸びをして辺りを窺う

道は二手に分かれ、直進は秩父野外活動センター

右に折れれば、二番真福寺

少し下り路を進むと右手に梅園があり、梅園越しに赤ペンキのトタン屋根が見える。

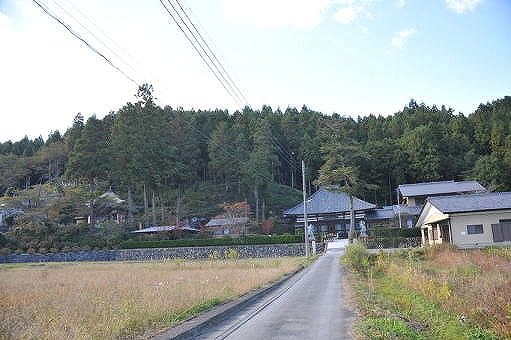

人気の無い山中に佇む真福寺

階段を上り社務所らしき建物の前に出る。

旁らに石碑がある。

文字は達筆で読めないが、旁らに「巡礼道」のペンキ書きが有るので、旧跡の道しるべであろう

芭蕉の句碑がある

更に石段を登ると「真福寺本堂」に到る。

建ち居は在りし日の偉容を今に伝えて居り、○○番札所が書かれた小坊主人形が、言い知れぬ安堵感を齎てくれる

車が来られるのか解らないが、駐車場があり、駐車場から上を望むと寺宇がある

真福寺は無住なので、納経は山を下った光明寺で行った。

孤独な空間に入って、初めて“ひと”に出会った。作業服を着た30歳代の青年である。

此方から声を掛ける

休暇を利用して寺社参拝を為しているという。

妻子が居るという。妻子を守るには、身体と精神と、両方の健康が必要だからね!

彼と同道したかったが、彼とは行程が逆だった。

暫し緩やかな坂を下ると、右側に巡礼道の案内板がある。道幅は概ね三尺程である。

違っていたら!行き止まりだったら!

聊かの心配を抱きながら藪の中の小径を進む。

少し道が広くなった。

広くなったと行っても、一間程である。

今にも崩れそうな人家の屋根が見えた。

「岩棚のキンモクセイ」の看板がある。

地図にも載っていて由緒ある古木だそうだ!

説明は難しいので案内標の写真を撮った。

キンモクセイの株は岩場斜面に有って、通行人の目の高さより高い位置に根本がある。

今は鬱蒼と樹木が茂って居るが、果たして急峻な岩場の斜面に、樹木が植栽できるのだろうか?

何れせよキンモクセイは10月頃に花を咲かせるので、もう一度来てみよう。

(案の定、すっかり忘れて仕舞いました)

金木犀の古木

一丁程坂を下ると、マイクロが通れそうな舗装道路に出る。道路の先側には渓流が有る。

地図によると下流では橋が架かって右側となる。更に下流では、また橋が架かって左側となる。

川に沿ってほんの数間の平地がある側に、“ひと”が通行し、時を経て舗装道路が造られたのだろう。

川縁灌木の枝にゴミが引っ掛かっている處を見ると、大雨の時、其処まで濁流が押し寄せたことが分かる。

道路も水没したで有ろう事は、想像に難くない。

流れに沿って坂を下ると、道路より数尺高いところに人家が点在する。“ひと”は少しの平地が有れば家を建て、食料を作り棲み着く。

急峻な崖の上の平地、石を積み上げて作った平地。兎に角平地が欲しい。

草も同じだ!

猫の額ほどの平地でも、草が生え花を咲かせる!

上を見たらきりがない、下を見たらきりがない!

不平を言ったら際限がない!

分に応じて為せば、どんな状況でも花を咲かせることは出来る。

左端の青葉・・・・・たった一株だが、其れだけの余地しか無いのだろう。

一本なら生きられる。

一本は生きられる!

二本は生きられるかも知れない

共枯れに成るかも知れない

苔は草よりも環境の厳しいところでも生きられる

繁茂出来る

緩やかな坂を下ると住居が住居が点在する

幼児を連れた20歳代の若い夫婦が、家の庭に車を停車しようとしている。

私は若い夫婦に声を掛けた・・・・

“可愛いお子さんですね!”

“良い車ですね!”

若いお母さんは・・・・未だ2歳です。とても可愛いです!・・・・

若い青年は・・・・車に手を掛け、分不相応ですけど・・・・・

どちらから来られましたか?

地元に住んでいると、有り難さが見えないものですね!

若いのに大した事を言う。

著者が若いとき、この言葉を言えただろうか・・・・・・・

老人の疲れた身体と気持ちを、若夫婦のさりげない言葉で、癒されもしたし叱責でも有った。

向嶽山光明寺は街中にある大きな伽藍である。幼稚園もけいえいしているらしい

真福寺は無住なので、納経は光明寺で代行している。

門前左側に幼稚園がある。

今日は午前11時頃に秩父鉄道和銅黒谷駅から、平坦な道を歩き四万部寺に到る。

四万部寺から緩やかな登坂と急勾配の登坂をを経て大棚山の真福寺に到る。

急な下り坂、緩やかな下り坂と、岩棚金木犀を経て光明寺に到る。光明寺から都会地を経て大野原駅に到着する。

その歩数は25000歩

第二番 大棚山真福寺

埼玉県秩父市大字山田3095

宗派=曹洞宗

札所本尊=聖観音

中興開山=大棚禅師

開創年代=不詳

第二番札所は、標高二百一丈の高篠山の中腹にある。第一番札所から山道を登ること約四十分、明治四十一年

(1908)に再建された観音堂に達する。縁起によると、行基菩薩が山中の岩窟に籠もって、霊木で聖観音を刻み、村人と協力して堂宇を建立したのに始まるという。

弘仁年間

(810~824)のこと、当地において唐僧恵元義空禅師が、毒蛇を化度して堂塔を修復。以来、禅師を中興開山とし、大棚禅師と呼ぶようになった。また、大棚禅師が老後、鬼丸窟にて参籠していたところ、鬼女が毎晩通ってきて観音を拝した。禅師が破地獄の文と三帰戒を授けると、歓喜した鬼女は竹杖を置いて、いずこかに去った。

縁起に語られる鬼丸窟とは、小字鬼丸にあった岩窟で、現在は崩壊した岩窟の跡と思われる巨岩が残っている。

おそらく修験者によって鬼丸窟に奉祀されていた観音は、岩窟倒壊の後に大棚の古堂に移され、大棚観音と呼ばれて真福寺と号するようになった。

長享二年

(1488)の段階では、札所から外れている。その後、札所への加入を主張し、その打開策として日本百観音巡礼が考え出されたと推定される。天文年間

(1532~55)に鎌倉建長寺の春沢香梅が、光明寺を山田に移して中興開山するにともなって、真福寺はその傘下に入った。天正十五年

(1587)光明寺は曹洞宗に改宗、宝暦八年(1758)現在地に観音堂が移転した。真福寺から山を下り、第三番札所への途中に光明寺がある。塗り物の剥げ落ちた桁

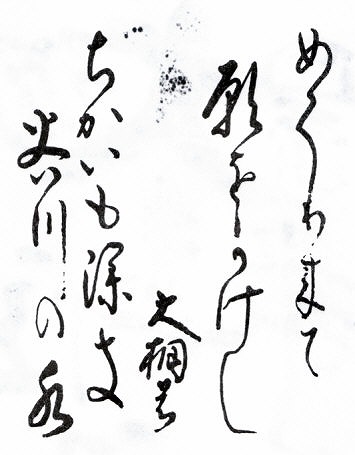

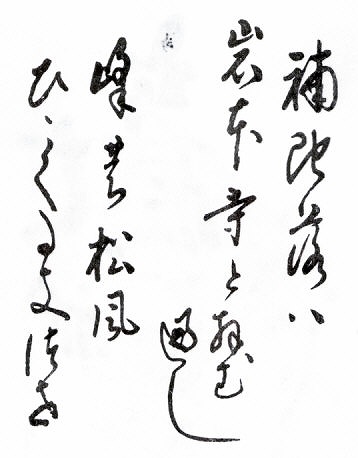

めぐりきて

ねがいをかけし

おほだなの

ちかいもふかき

たにがわのみず

秩父三十四観音板東三十三観音四国八十八霊場七福神先頭へ戻る八百万の神々仏教神道キリスト教ユダヤ教イスラム教

秩父観音霊家道徳場巡礼板東観音巡礼四国霊場巡礼神社参拝人生社会国家

平成24年10月26日(月)

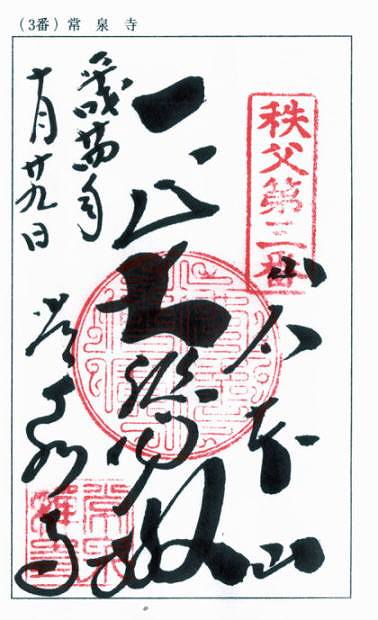

第三番札所 岩本山常泉寺

第四番札所 高谷山金昌寺

前回は平成24年7月10日(火)だった。前々から秩父観音巡拝を計劃していたが、先ず第一歩を踏み出さないと始まらないと云う訳で、7月10日は観音様の御利益日と誰かに聞いて、煩悩に駆られて出かけた。

その後は暑い日が続いて年寄りには却って身体に悪いので、自宅に潜んでいた。暑さ寒さも彼岸までと云うが、矢張りどんなに暑くても彼岸には涼しく成った。

例年のことだが、酷暑の後、彼岸頃になると、暑さ負けがドッと出て葬儀場が忙しくなる。著者はどうやら生き延びたが、漸く暇が出来た時は、既に涼風が吹く頃に成ってしまった!と云う次第です。

秩父行きは二度目なので、前回のように電車でのドジは踏まない!と確信していた。

午前9時に家を出た。五香から新八柱、武蔵野線で武蔵浦和、大宮と順調に到着した。

前回は新幹線でドジを踏んだ!

ホームも時刻も確かめて乗車券を買った!

處か運がよいのか悪いのか?

旧知に出会ってしまった!

発車時刻のことは、私の脳裏から飛んでしまった!

払い戻して在来線に乗り換えを・・・・と思ったが、急ぐわけではないからと、構内の喫茶店で時を過ごした。

熊谷から秩父鉄道に乗り換え、「大野原」に着いたのは一時を過ぎていた。

駅を降りた人は、中国人の若夫婦と老夫婦と私を含めて、僅か5人である。5人降りたら車両も無人になった。いいえ運転手が居た!

駅員に聞いた!

この辺に食堂は有りますか?

駅員はホームから指さして、稲荷神社のこんもりとした林の向こう側に、美味しい中華屋が有ります!

途次写真駅を出て正面を向くと、丁字路である。何処を見ても商店はない。

右折れして更に右折れして路地を入る。

駅前だが通行人は皆無

路地右手に「稲荷横丁」の木札がある。

横丁の木札から、それ相応の想像はするが、単に稲荷社に通じる路地という意味であった。

いま来た鐵路

(鉄道線路)を横切り一丁ほどで、自動車道路に出る。斜め左向かいに、駅員が教えてくれた中華食堂「○○軒」が有った。空きっ腹で辺りは見えず食堂に飛び込んだ。

60歳代の店主と、真ん丸美人の店員が居る。

昼食の後で片付けの最中である。

直ぐに出来て美味しいのはどれ!

中華はどれでも早いですよ!

お勧めはどれ!

「○○○○」

少辛から大辛まであります!

辛いのは好きでないから、辛いのは入れないでくれ!

店主が勧めるだけ有ってとても美味しかった!

空きっ腹だったからかな???

駅員に美味しい店だから!と薦められて来たんだよ!

其れでは、駅に行ったときお礼を言わなければ・・・・・

腹一杯になり、店を出て辺りを見回したら、回転寿司屋が有った。

真ん丸美人の店員が教えた道順に従って3番札所を目指す。

“橋の手前を右折れ”の場所が分からない!

丁度其処へ自転車を押した初老の婦人が通りかかる。

3番札所を尋ねると、近くまで行くから一緒に行ってあげますよ!

【屁理屈】 “ひと”は危険が身近に迫っても、自分だけは安全と思う!

漸くに「美やま」の看板が目に止まる。

右折れして更に進む。

このまま進めば、道の右側に常泉寺が有ります!と言い残し、婦人は後ろ姿の侭に右折れした。

独りトボトボと歩く道のりは、実に遠い。

秩父は曾て生糸の産地であったと聞いたが、その名残が有った。

桑畑が有るのだから、近くに養蚕農家が有る筈と探したら、近くに養蚕農家があった。機織り工場も有ったと聞くが、未だ目にしない。

だが秩父の養蚕も時勢には抗しきれず、彼方此方に伐採の後が目立つ。太い桑の木は指物の材料として用いられ、茶箪笥や針箱などの指物は今でもある。

真ん丸美人の店員が教えてくれた「美やま」と云う料亭の前を通り過ぎ、山田橋を左手に見て更に進むと、右側に常泉寺の案内板が建つ。右折れして半丁も進むと、階段を少し上がるほどの高台に、偉容な佇まいが目に入る。

両側に民家が建ち並ぶ路地を右折れして、一丁ほど進むと急に眺望が開ける。

左右に水田、向かいに小高い山を背にした伽藍がある。三番札所の常泉寺である。

正面に数段の石段があり、両袖に青銅の神将が伽藍の警護をしている。

伽藍の中央は彫刻を鏤めた本殿、右手には庫裏、左手には千社札が張り散らかされた太子堂が在る。

先ずは正殿で礼拝し次いで左手の太子堂に進む。既に太子堂には車で来た初老の夫婦が経文を唱えていた。

著者はその旁らで「南無妙法蓮華経 南無観世音大菩薩」と三度唱えて立ち去った。

納経所に行き、納経帳を差し出し、四番札所への道順を尋ねた。

埼玉県秩父市大字山田1392

宗派=曹洞宗

札所本尊=聖観音

開山=不詳

開創年代=不詳

長享二年

(1488)当時、岩本観音は第二十二番で、かつて矢行地とよばれるところの川沿いに建っていた。現在では護岸工事のため水勢をそがれているが、かつては朝日の瀑布、夕日の滝、横滝などと称する小さな滝がある景勝の地だった。開山を行基菩薩とする説もあるが、定かではない。現在の岩本寺が建っている矢追の地に、昔行基作の十王像が祀られていたという。ある時、十人あまりの巡礼が十王堂に参籠して祈っていたところ、岩本観音の方向から数千の矢を射るような光明が照らした。

里人が様子を見にいくと、巡礼の姿はなく、矢行地に祀られているはずの観音像が坐していた。さっそく観音堂を移築し、永く尊像を安置することにしたという。矢行地、矢追の地名は、この縁起に由来している。

別当の常泉寺は、矢追の名主堀内三右衛門が、永正十七年から天文元年

(1520~32)までかけて、現在地にあった真言宗の古堂を復興して、山田村光明寺の末寺とした。後に、矢行地にあった観音堂を境内に移し、管理するようになった。薬師如来を本尊とする本堂などの諸堂は、弘化四年

(1870)の火災で焼失。安政五年(1858)に本堂が再建されている。観音堂は常泉寺の境内よりも一段高い位置にあり、遠くからも望むことができる。現在の観音堂は、明治三年

(1870)に第十五番蔵福寺が廃寺になった際、その薬師堂を譲り受けたものである。また、境内には、長命水、不睡石、子持石などがあり、それぞれ霊験が語られている。

ふだらくは

いわもとでらと

おがむべし

みねのまつかぜ

ひびくたきつせ

秩父三十四観音板東三十三観音四国八十八霊場七福神先頭へ戻る八百万の神々仏教神道キリスト教ユダヤ教イスラム教

秩父観音霊場巡礼板東観音巡礼四国霊場巡礼神社参拝道徳人生社会国家

常泉寺山門を出て、半丁ほど先を「巡礼道」の案内板に従って右に折れる。車は通れず歩行者専用の砂利道で有る。

後はウネウネと道に従って暫し進むと、先程通った幅員二間半程の道にでる。右折れして少し進むと、左手に自転車専用の幅の狭い橋がある。橋を渡ると両側が林で、少し進むと民家が数戸有る。

左手に木材が散在した工務店が有る。敷地で初老の婦人が掃き掃除をしていた。

“大きな木材が有りますが、何を創る工務店ですか?”と尋ねる。寺社を手がけている工務店ですよ!

“宮大工さんですか! 凄いなあ・・・・”

色々尋ねると・・・・・・・

寺社建築について色々話してくれる・・・・・・

更に進むと自動車道に出る。

道の向こう側に寺標がある。

自動車道を横断し、案内標に従って進む。

そのまま進むと、民家の裏側に出てしまった!

突き当たりを左に折れて、民家の裏側を通ると、寺の門前に出る。

脇の駐車場には牽き売り

(自動車)の八百屋が居て、ご婦人達が七八人は居る。著者も野菜を物色し、ご婦人達の脇を通り抜け、大きな草鞋の下がった仁王門に到る。

門を潜ると右手に社務所、前方は上り階段で、階段の右手には六角堂、左手には蕎麦屋、蕎麦屋の先の斜面には、羅漢、観音、地蔵など多数の石仏が祀られる。

階段は右に折れ、そのまま進むと本堂に到る。

金昌寺正面

金昌寺仁王門 大きな草鞋が下げてある。

仁王門を潜ると、目の前に長い階段が

目の前には所狭しと並ぶ石仏群

石段を登りきると、本堂側面に到る。本堂脇から階段を上り、本堂の正面へ。南無観世音菩薩・・・・・・・・

本堂正面を回り込むと、石段は更に続く。

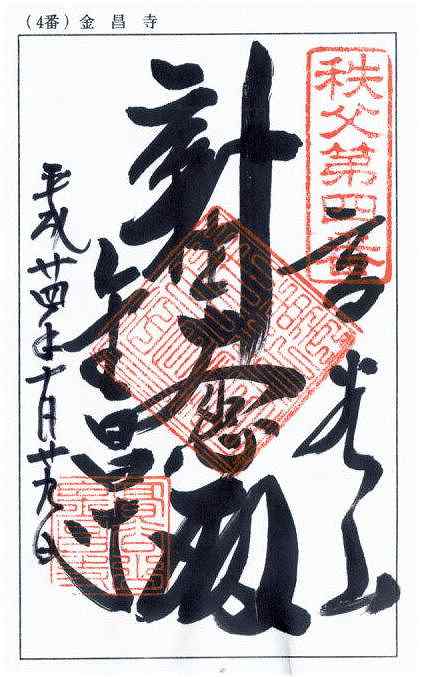

第四番 高谷山金昌寺

埼玉県秩父市大字山田1803-2

宗派=曹洞宗

札所本尊=千十一面観音

中興開基=荒木丹下

開創年代=不詳

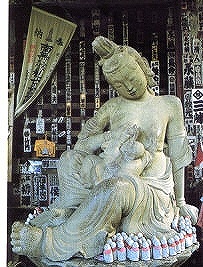

仁王門を入って、まず驚かされるのは、おびただしい数の石仏である。その総数、千三百十九体。天明三年

(1783)の浅間山大噴火による飢饉から立ち直った寛政元年(1789)に、当時住職だった古仙登嶽が、千体石仏の安置を発願したことによる。これは七年後に成就したが、それ以降も信者の寄進が続いた。寄進者には、江戸、武蔵国一帯の商人や豪農家が多いが、紀州家や越前家などの奥女中の名を刻んだ石仏も見ることができる。

子供を抱いた子育て観音、酒樽の上に据わっている禁酒地蔵、亀の子地蔵など、ユニークなものも含まれている。

荒木観音は当初、金昌寺の東側に位置する高篠山に祀られたと思われる。後に、古堂と呼ばれる地に移転し、長享二年

(1488)当時、第二十五番札所となった。別当の金昌寺は、山田村光明寺の第二世峰山寿が、寛永十五年

(1638)衰微していた天台宗寺院を復興して、曹洞宗に改宗したものである。境内に現存する観音堂を宝永六年(1709)に新築して、札所本尊を移した。現在、観音像の脇に安置されている地蔵菩薩像は、金昌寺の旧本尊と伝えられている。縁起によると、昔、この地に荒木丹下という男が住んでいた。ある時、一人の巡礼が食物を乞うのに立腹して、神国の米を仏に供えるいわれがあるものかと、巡礼に対して乱暴した。

ところが、巡礼は少しもひるまず、仏の慈悲について語り、前非を悔いた丹下は篤く観音に帰依するようになった。そして、行基菩薩の作とされる高篠の観音を当地に移して、観音堂を建立したという。

【屁理屈】人は死ぬ前に、遅かれ早かれ自分では何も出来なくなる。

何も出来なくなる前に、心残りが無いようにしておこう。

何も出来ないのは、肉体は生きているが“人間”は死んでいる。

息が止まったときは“肉体”の死である

あらたかに

まいりておがむ

かんぜおん

にせあんらくと

たれもいのらん

空腹を覚えたので、蕎麦を食べようと思ったが堪えて通り過ぎ、納経朱印を戴き帰途に就く。

社務所で帰途の便を尋ねると、バスの便があるという。寺門を出てそのまま進むと、簡単に自動車道が確認できた。更に路線バスが通過するのも見えた。

教わったとおり大通りに出た右側に郵便局が有り、郵便局前に路線バスの停留所がある。

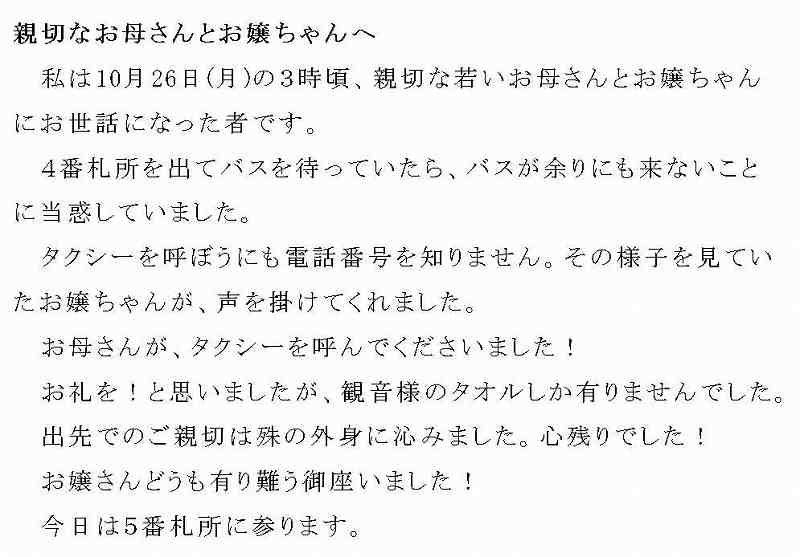

先程の便は乗り過ごして仕舞ったが、次の便に乗ることにしよう!と、時刻表を見て吃驚!我が目を疑った。

次のバスは一時間余り待たないと来ない!

地方都市の現実を知らなかったのだ!

巡拝は先に進むことばかりに気をとられて、引き返す方途を疎かにしていた。来た道を引き返せば帰れるのだが、其れでは余りにも道のりが多すぎる。

巡拝案内図の地図は、里程が余り当てにならない。正確な地図を所持していれば良いのだが、生憎所持していない。

余り当てにならない巡拝案内図を頼りに、最寄り駅への方向を模索し、歩み始めた。

余程元気が無かったのだろう!

幼稚園生ほどの女児が、お爺ちゃんどうしたの?!と声を掛けた。

お爺ちゃんはバスが来ないので困って仕舞ったの・・・・・

旁らにいた母親が、この辺りではバスは一時間に一本ほどしか来ないし、駅までは歩いて一時間ほどは掛かりますよ!と云う。

タクシーで帰ろうと思うのですが、タクシーは来ないし・・・・・

其れじゃあチョット待ってくださいね!タクシー会社の電話番号を調べてきますから・・・・と、幼児を置いて母親は立ち去った。

幼児は爺に話しかける。

わたし年中さんなの!

わたしピーマン嫌いなの!

お爺ちゃん何処へ行くの!

お爺ちゃん!お家へ帰れないの?

暫くして母親が、町会名簿のタクシー会社の㌻を開いて持ってきた。私は携帯電話を母親に渡して電話して貰った。

まもなく来るでしょうから此処でお待ち下さい!

と云って、幼児はバイバイと手を振って母親と立ち去った。

暫くしてタクシーが来た。

草臥れた足では、駅まで歩くには厳しい距離であった。

秩父三十四観音板東三十三観音四国八十八霊場七福神先頭へ戻る八百万の神々仏教神道キリスト教ユダヤ教イスラム教

秩父観音霊家道徳場巡礼板東観音巡礼四国霊場巡礼神社参拝人生社会国

平成24年11月5日(月)

第五番札所

小川山長興寺 語歌堂第六番札所

向陽山卜雲寺第七番札所

青苔山法長寺

前回10月26日に四番 高谷山金昌寺への帰途、バスの便に恵まれず途方に暮れていたところを、優しい幼児に助けられた。あのとき持ち合わせの観音様のタオルを母親に差し上げて、当座の謝礼を為したが、肝心の幼児には何もしていない。

前日幼児への謝礼に、幼児向きのハンカチを二枚購入しリックに忍ばせた。

案内地図を見ると、四番金昌寺と五番小川山長興寺 語歌堂とは、差ほど離れていない。秩父駅で下車し語歌堂を目指した。語歌堂近くの自動車道を金昌寺方向へ戻った。

幾らも進まぬ中に幼児と出会った家の前に出た。家の前には、この前の若いお母さんが居たので、この前のお礼と幼児への紙袋を手渡して、具に立ち去った。

今しがた来た道を戻り、寺標を頼りに左折れして、住宅と畑地が混在する道を通り抜け語歌堂に到る。

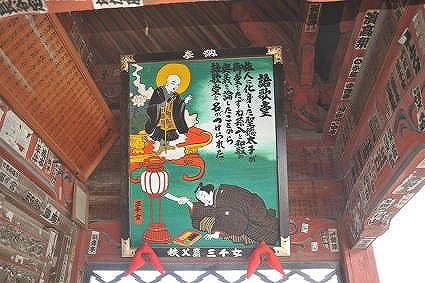

寺門は道路から数間離れて建ち、天井と側面に彩色画がある。多少色褪せているが寺傳を伝えるには充分だ。

門を潜ると前面に千社札が沢山張られた観音堂がある。千社札は習俗なのかも知れないが、この頃の糊は強力で、一度張ったら容易には剥がれないし、剥がすことも出来ない。

千社札の貼り付けは崇敬の念から発する習俗だろうが、それは汚れた紙片を晒し、神仏を汚す行為ともなる。

観音堂は無住で周囲は墓地である。寺門前に五番小川山長興寺が左前方五丁ほど先に有る由の案内板がある。

案内板に従って宅地と畑地が散在する路を通って長興寺門前に到る。路の左側に数段の石段があり、民家の門に似て簡素な寺門がある。門内は飛石と花壇が設えられ、玉砂利が引き詰められており、拝殿がなければ民家と見間違う佇まいである。

拝殿に礼拝し生半可な般若心経を唱え、ご住職がお住まい?の、玄関引き戸を開け納経朱印を申し出る。

ご住職は可也のご高齢だが、語歌堂編輯と記された案内地図に、逐一赤ペンで巡拝路など詳しく教えてくれた。

四番~五番 約十六分 約十一丁

五番~六番 約四十分 約二十一丁

五番~七番 約三十分 約二十丁

五番~十番 約十五分

蟻の隊列・・・・・・よくよく観ていると・・・・考えてみると、私の一生も蟻と同じだなあ!・・・・・・

埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬6086

宗派=臨済宗南禅寺派

札所本尊=准胝観音

開基=本間孫八

開創年代=不詳

第四番札所から十丁。左手に長興寺の石碑がある。ここを左に曲がると別当の長興寺、まっすぐ進めば仁王門を有する第五番語歌堂に至る。

昔、本間孫八という人物が、慈覚大師作の准胝観音を安置するための堂宇を、私財をなげうって建立したのに始まるという。

ある日、一人の旅人がこの堂に籠もって、孫八と和歌の奥義について語り合った。夜が明け始めたころ、聖徳太子と片岡山の化人との問答に話が及んだ時、突如として旅人は姿を消してしまった。

孫八は、旅人が救世観音の化身だったことを悟り、観音堂を語歌堂と名付けたと伝えられる。

年月を経て、語歌堂が朽ちかけていたころ、行方不明となった養女を捜して、信濃国の老婆がやってきた。そして観音の霊験により、養女と再会することができたので、里人とともに語歌堂を再建した。以来、子返しの観音と呼ばれるようになったという。

『長享二年秩父観音札所番付』では五閣堂と称し、第二十六番札所だった。札所本尊も現在と異なり、十一面観音となっている。また、「五かの堂引地一件の次第記」などによると、文化六年

(1809)と文政三年(1820)の二度、別当の長興寺が語歌堂を境内に引き入れようとしたが、何れも地元住民の反対のため却下された。そのため現在も、札所と別当が離れたところに境内を有している。なお、別当の長興寺は、円福寺の竹印松岩

(1464年寂)が開山となり、元は根古屋の城谷にあったが、寛永五年(1628)現在の宮ノ下に移った寺院である。【屁理屈】死んでから、後ろ指を指される生き方はしない方がよい。

死んでからも、感謝される生き方をしよう。

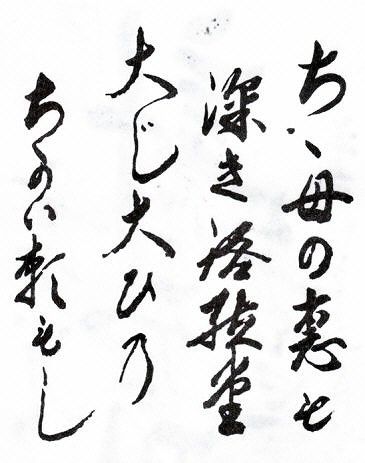

ちちははの

めぐみもふかき

ごかのどう

だいじだいひの

ちかひたのもし

秩父三十四観音板東三十三観音四国八十八霊場七福神先頭へ戻る八百万の神々仏教神道キリスト教ユダヤ教イスラム教 秩父観音霊家道徳場巡礼板東観音巡礼四国霊場巡礼神社参拝人生社会国

ご住職に教わった通り寺門を出て、そのまま未舗装の農道を進むと、左側は畑地右側は水田で、遥彼方に町民グラウンドの立樹と屏が見える。

実を云うと秩父駅を出たとき、昼飯を食っておけば良かったものを、ついつい後回しにして、いざ腹が減ってきたときには、何処にも食堂がないことに気付いた!気付かされた!・・・・・・

出会いの人に“この近くに食堂がありますか?”と聞くと、駅近くまで行かないと食堂はない!と云う。仕方なく、空きっ腹の儘六番札所へ向かう。空きっ腹の一時間は実に遠い。

農道を進むと、道路左側の畑の隅で菊花の手入れをしている老夫が居る。妻の霊前に供える菊花を手入れしているのだという。

この菊の株は生前妻が丹精していた名残だと・・・・・・哀愁だが暫し話題は広がる!・・・・・北側に山林を背負っている畑なので、冬の寒さも和らぎ、仏花は絶える期が無いと・・・・

回りを樹木に囲まれた広い町民グランドには、野良猫が数匹居るだけで誰も居ない。グランドの脇を通り、空きっ腹のまま路は二股に分かれて、六番札所は上り坂道側である。

坂の途中で路は二股に分かれ、六番札所は下り坂側である。住職が言っていた!左手遥彼方に六番札所向陽山卜雲寺の屋根が見えると!

寺の屋根が遠くて小さく見えたので、余計に空腹を感じた!

【屁理屈】寺参りをしている爺さんは、著者以外にもいる。独りぼっちで歩いていると、人懐こくなるものだ。

話しかけてくる人もいる。勤務先で偉かったと自慢する人もいる。寺参りをするのは、しがらみを棄てて、自己を客観視する事が目的だろうに・・・・・。彼の職場の地位を話されても、どうでも良いことなのに・・・・

どの土地にも、文化があり歴史がある。寺社巡礼では該当の寺社ばかり記録するが、寺社は該当するものばかりではない。

著者が歩を進めると彼方此方に、荘厳な佇まいから質素な佇まいまで、幾多の寺社がある。巡礼寺社はその一端と云うことだ!通りがかりに質素な稲荷神社が在ったので、記録した。鐵鋼板葺きで質素だが、地域の人に大切にされているようだ。

順番は、六番の次が七番なのに、道順は七番法長寺が手前で六番卜雲寺はその先にある。

著者は意固地にも七番法長寺の門前を通り過ぎ、六番卜雲寺に向かった。

道案内は次々と現れ、迷子になることは無いが、案内地図の何処を歩いているのか?自分自身で判らなくなる。

住宅地の中を通り過ぎ道標に従って幾つかの角を曲がった。遂に左手に六番卜雲寺の案内板がある。

漸くに葡萄畑の脇を左折れすれば、六番卜雲寺に行ける迄になった。左折れすると左側に工務店があり、そのまま坂を登ると突き当たりに、「秩父34観音霊場」の幟が見える。路は右折れして寺の脇手に続き、駐車場に到る。

この頃になると空腹はすっかり忘れて急な石段を難なく登った。途中に地蔵尊が有り、六十歳代の方が熱心に経を唱えていたので、旁らから賽銭を入れ、一礼して更に石段を登る。

差ほど広い境内ではないが、幾棟かの寺宇が有り、既に四五人の参拝者が居て、各々に寺宇を巡っていた。

先程追い越していった、赤っぽい車があった。既に境内右手の駐車場に駐車して、同乗のご婦人二人が納経處に来ていた。

本堂前では例によって、小坊主さんが出迎えてくれる。

境内左手の太子堂

徒歩で巡拝しているようですが、何処からお出でですか?

私達は栃木県の佐野から来たのです。

先ず手始めに秩父三十四観音巡礼をして、次いで板東を巡礼する積もりです!・・・・・・・

筆者も自動車で巡拝したのですが、板東は範囲が広くて、交通の便が悪いので、自動車でないと難しいですね!

一番は鎌倉の杉本寺 九番は埼玉の慈光寺

十三番は東京の浅草寺 十四番は横浜の弘明寺

十五番が群馬の長谷寺 十七番は栃木の満願寺

二十一番は茨城の日輪寺 二十七番は千葉県の圓福寺

若かったから出来たけど、今では無理だなあ・・・・・

のど飴を数粒貰って別れた。

寺宇は比較的高台にあり、武甲山と下界が一望できる。

秩父三十四観音板東三十三観音四国八十八霊場七福神先頭へ戻る八百万の神々仏教神道キリスト教ユダヤ教イスラム教 秩父観音霊家道徳場巡礼板東観音巡礼四国霊場巡礼神社参拝人生社会国